流动的“蒲公英”如何浸润式生长?

采写/五子

图片/除署名外,都来源于“蒲公英中学”微信公众号

编者按

在北京蒲公英中学,一项持续近18年的“从环境到心灵转换工程”,见证了这所公益性、非营利学校因这项“美育浸润校园”计划而带来的生长力量。我们试图以“一棵彩虹生命树”在蒲公英中学的长成历程,让这项工程背后的引领者、知名的华裔社会艺术教育家叶蕾蕾老师展现一份令人敬佩的能量,作为蒲公英中学不可或缺的长期志愿者代表,她的持续性美育行动会有什么特别的价值?对全校所有学科的教学工作产生了什么影响?在叶老师倡导并实践的“艺术共创”过程中,她又扮演了何种角色?

行动者简介

叶蕾蕾,社会艺术教育家,美国非营利艺术机构“费城怡乐村与国际赤足艺术家”创办人。

图为叶老师和蒲公英的孩子们在一起。

北京蒲公英中学(以下简称“蒲公英”)是一所专为流动儿童而创建的民营初级中学(目前也针对小学阶段的四、五两个年级招收部分孩子),从2006年正式注册挂牌招生开始,由华裔社会艺术教育家叶蕾蕾引领的“从环境到心灵转换工程”就在这所特别的学校拉开了序幕。可以说,这项持续近十八年的校园美育实践工程,见证了一所公益性、非营利学校的努力生长,更为从北京飘向全世界的“蒲公英”孩子们带来人生中不可或缺的一份精神力量。

以“赤足艺人”自称的叶蕾蕾,是蒲公英创校校长郑洪的好友,更是蒲公英全体师生眼中“虽然个子不高,却蕴藏巨大能量的艺术家”,还是“极富感染力,能够发现每个人闪光点,激发每个人艺术潜能的老师”。

“从环境到心灵转换工程”的最大特点是艺术共创,叶蕾蕾说,她在蒲公英的所有作品,“50%是自己的设计,50%是大家的参与。”也可以说成“50%是美的呈现,50%是人的参与。”她也特别擅长用“马赛克镶嵌画”的创作方式,因为“镶嵌画是破碎的图案,在破碎中要创造美。”通过去改造社区的环境,进而改变生活在其中的人。从美国费城的怡乐村项目,到肯尼亚的卢旺达艺术疗愈工程,再到北京蒲公英中学的校区重建,都实现了叶蕾蕾所说的“艺术要像大树一样有包容心,美可以像树根一样,扎根在生命存在的每一个角落。”

蒲公英中学新校区主教学楼一览

一棵“彩虹生命树”的长成

走进位于北京大兴区西红门镇老三余公园附近的蒲公英中学,很容易就能看到立于南门的生命树墙绘,与主教学楼上“爱满天下”的标语相映成辉。再走到不远处的操场,就能看到巨大的“彩虹生命树”马赛克镶嵌画,由叶蕾蕾设计,是“从环境到心灵转换工程”在蒲公英新校区的重要延续与实践。这是一个长20米的椭圆型半圆艺术作品,最高处达6米,总面积超过100平方米,由蒲公英三位美术老师裴广蕊、银燕、耿晓丕带领全校593名师生以及320名校外志愿者,历时59天完成了镶嵌。正如叶老师反复强调的,“没有热忱投入的全体老师、学生和志愿者们的帮助,这项工程很难在这么短的时间内顺利完工。”

为什么是“彩虹生命树”?

每个关注过蒲公英的人,都会对“生命树”不会感到陌生。从最初由废旧厂房改造的老校区,到如今迁址重建的新校区,“生命树”在蒲公英的校园里无处不在。最早的“生命树”形象,定格在蒲公英老校区的一幅壁画中,由学生唐亚坤画的蒲公英花,依托着繁枝茂叶向空中舒展,成为这棵生命树的根部主体……也正是从这棵生命树开始,蒲公英的“生命树”象征着每个孩子的状态,根基为个人的生活经历,树干伸向未来。就像叶老师说的“每一个蒲公英的孩子都是一棵生命树。他们扎根于自己内心和本土文化的土壤中,然后慢慢生长,枝叶散出来。完全开放,吸收各处来的新鲜空气、阳光、营养,到天上采星星采明月。孩子们的生命树就能开花结果,就能创造出一个很好的环境。”

最初的蒲公英“生命树”壁画,如今只能以图片的方式挂在新校区的墙壁上(BY 五子)

每一棵“生命树”绽放的过程,也是“从环境到心灵转换工程”在蒲公英一步步的扎根生长。

创作初期,是要倾听孩子们对校园美好的想象,并努力将美好变成现实。学生们会在开放式的见面会上表达想在校园里看见“树、鲜花、鸟、太阳、彩虹和草地”,叶老师并没有简单给出自己的答案,而会将学校一些很简陋的地方拍照给学生们看,请学生们思考如何改造。让艺术组组长袁小燕和美术老师裴广蕊都印象深刻的老校区“彩虹楼”正是出自一位学生的大胆创意。“这位学生提出可以在原本灰暗的教学楼上画出一条大彩虹”,裴广蕊说“当时大家都觉得是个很好的创意”,最终,也是叶老师带领着全校师生们,将散发着七彩光芒的巨大“彩虹雨”,真实地画在了2层楼高、60米长的长方形教学楼屋顶,并延伸落到地面……这道“彩虹”,像生命树一样,成为师生们非常喜欢的作品,“总觉得进进出出的时候,彩虹都在对他们微笑。”

老校区的“彩虹楼”

老校区的“彩虹楼”

2018年,当蒲公英搬迁到新校址后,师生们都很怀念老校区里的生命树、彩虹楼……,叶蕾蕾就想把彩虹和生命树都带到新校区来,“刚好有机会设计学校西墙很大的一块墙,我就把生命树放到彩虹下面,让新校区和旧校区的彩虹、生命树都有一个连续性。”

人人都能表达的艺术

最开始在老校区接触马赛克镶嵌的时候,裴广蕊会觉得叶老师设计好了,大家一起做就是共创了。而在越深入地参与后,她才越体会到叶老师所说的共创的意义。在这次西墙的改造工程中,裴广蕊作为技术负责人,虽然会对志愿者进行技术培训,提供一定的标准供参考,比如说“树干、花朵、天空用什么颜色的瓷片;线条轮廓如何拼贴才能流畅等等”。但在实操过程中,仍然会发现——有非常多需要师生、志愿者们发挥主动性的创作瞬间。镜子长短的使用、瓷片大小的选择,线条弯曲的弧度……,每个人需要用自己的审美判断和理解,决定如何把每一个细节做到更好。“在这次的共创中,有近千名师生、志愿者参与其中,每个人都贡献了一份自己的力量。”无论是教职工及其家属、曾经的蒲公英毕业生,还是学生家长、捐方团队、慕名前来的大学生,都是呼朋唤友来支援。“没有这种社会力量的介入与支持,我们的西墙工程不可能短短59天就顺利完成。”

裴广蕊为参与马赛克拼贴的教师进行培训

美术老师银燕带领学生们共创

在这场声势浩大的群创工程中,每个参与者都在学会领悟做“生命树”的意义,那就是——艺术可以通过社区、互动的方式去改变环境,进而可以净化心灵。正如英语老师李牧凌一再强调的“我们大多数参与的人都不是艺术专业出身,但在这个过程中都能找到自己力所能及的事情,大家都是自觉自愿地参与其中,做得很开心。”也像学校食堂的陈金环师傅所说的,“虽然我只是在有空的时候去帮帮忙,但我能记得自己敲过的瓷片,而且我还敲得不错。当我会路过那面墙的时刻,都想要去摸一摸。”还有解决了不少技术难题的张兆军师傅,相信“每个人都在尽自己的一份心,能够体会到这是有意义的事情。”以及更多的志愿者“看到每一片砖,从地上,从手里一直到墙上,最后呈现出来的灿烂效果,令人激动不已。”

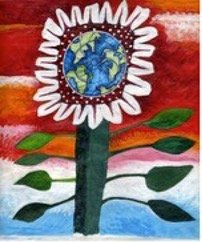

被镌刻在西墙上的全体志愿者名录

在参与过这棵“彩虹生命树”生长历程的人眼中,也许最后完成的作品不是“完美”的,但是因为凝聚了所有人的心血,它的生命力反而更蓬勃,更能感染他人。

教育在共创中发生

对于蒲公英来说,西墙彩虹生命树的马赛克镶嵌画,不仅仅是一个建筑工程项目,更是一个教育项目。

美术老师需要给老师和同学们进行相关的培训,“我们将彩虹生命树的巨大画布分成598个40cm*40cm的小方块,每个班级、教研组都分到2-4块,各自进行拼贴,最后才组成了大幅画面。”裴广蕊说,“我们就把它当作一个真实的项目式学习。孩子们需要了解从纸稿到上墙的整个过程,从敲瓷砖、拼贴、上前粘贴到最后擦瓷砖等要注意的细节,还要考虑墙的承重。还得要有工匠精神,孩子们要去了解哪里需要修改,哪里需要调整等等。孩子们不仅是干了一些粘贴的工作,而是开始理解马赛克镶嵌艺术的美,了解要完成一个真实的工程需要经历哪些过程,也体会到彩虹生命树背后的意义。” 在这个过程中,老师带着同学们先了解生命树的来历和意义,了解叶老师所做的社区艺术的价值,还要学习从艺术的角度去看彩虹生命树的色彩、线条,学习马赛克艺术的创作手法等等。

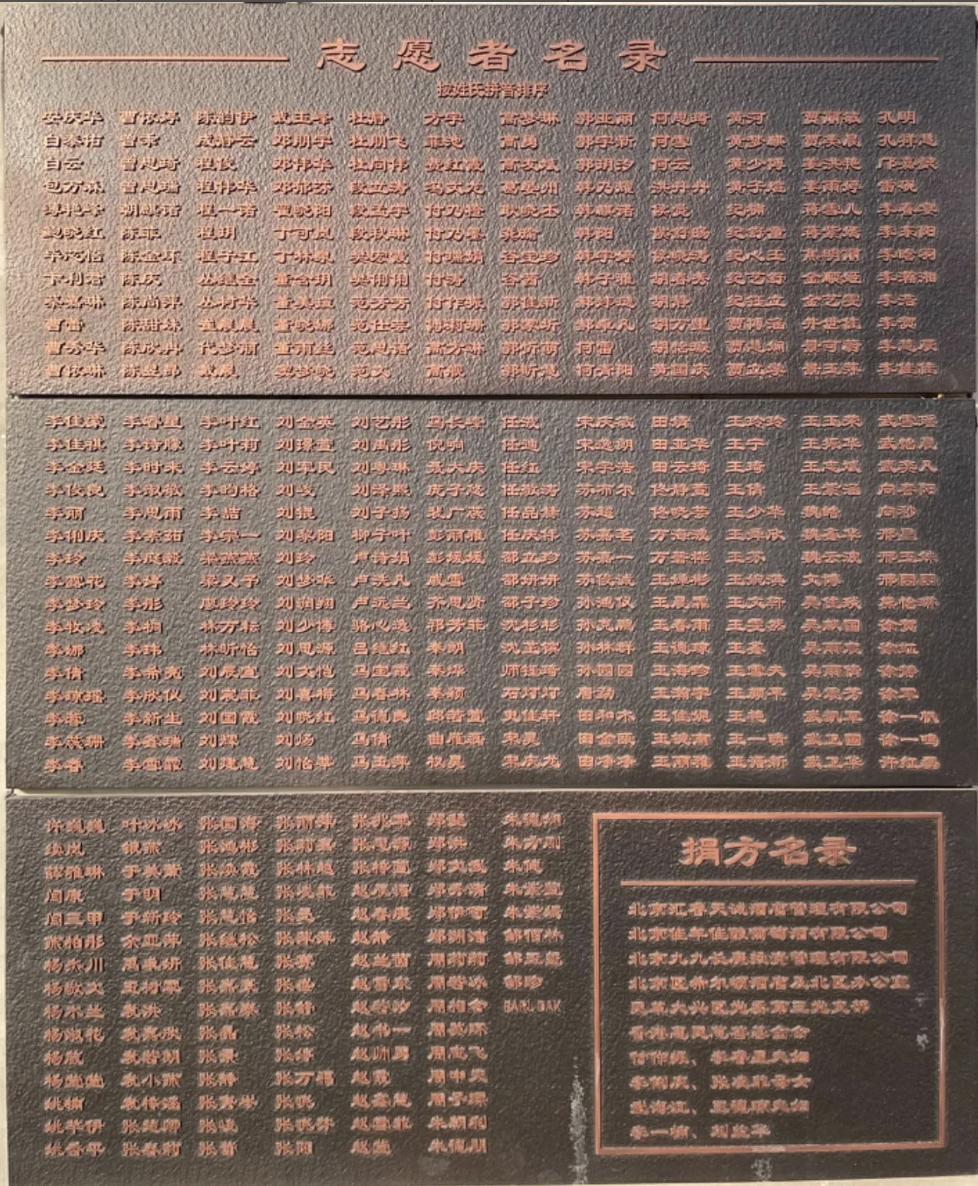

令人欣喜的是,孩子们确实收获了各自不一样的体验。有人体会到欢乐愉快的情绪,有人体验到团队合作的力量,有人发现艺术的另一种形式,还有人发现这个过程激励了自己。

叶老师和耿晓丕老师一起指导学生进行拼贴

学生们的部分感言

当这种共创的力量深入到蒲公英师生们的心中后,创造力也会随处发生。从老校区到新校区,在蒲公英不断变美的过程中,校园里的每件作品,都不是某一个人署名,而是由大家共同创作出来,“从环境到心灵”成为一种浸润式的校园文化,更是教育的得力工具。

2018年搬到新校区的第一件壁画作品,印满前来帮忙的家长和志愿者的手印,同样组成了“生命树”造型,没有提前规划,也非刻意为之,完全是在当时当地自然而然发生。

在老校区的墙上,一直挂着多幅“问题树”与“生命树”的图画。同学们未来的人生走向被概括为“问题树”和“生命树”。“问题树”的树根处写着一些不好的行为:逞强、不尊重人……枯黄的枝桠上结着干瘪的叶子和果子,写着“没有朋友”、“没有未来”、“学业落后”等;“生命树”颜色鲜亮,绿叶红果,充满生命力。粗壮的树根上写着:热爱学习,尊重老师,爱护同学,不说粗话……树叶上是:有光明的未来,有很多的朋友,不让老师失望,不让家长失望,对未来充满希望等。通过这个创作,蒲公英自创校本课程——“分析问题树与生命树”。入学的第一堂课,便让孩子们思考自己和未来,对自己负责任。初一新生的课业水平可能仅仅是小学三、四年级,而当他们三年后毕业时,70%—80%以上的孩子都能够考上高中。

被老师们从老校区带来的其中一块“问题树”与“生命树”画板

在这个转换的背后,有蒲公英很重要的教学理念“人人都可引领”。2007年就加入蒲公英的现任执行校长秦颖表示,“在蒲公英,从不限制人的发展,会让老师和学生都能尽情地发挥自己的能力。”得益于多年来持续关注和支持蒲公英的社会力量,这里的孩子们能够得到很多很好的外部学习资源,就像在改造校园环境中“人人都是艺术家”,在生活学习中“人人都可引领”,努力做到沉浸式的探索学习。“蒲公英每年有很多不同的主题活动,也开设有20多个不同的艺术社团,引导孩子发现自己的优势,能够做最好的自己。”

值得期待的是,除了已经完成的中段装饰,蒲公英西墙墙体还剩下向两侧延伸的22节短墙,在秦颖和蒲公英老师们的规划中,这些空白的墙体则会留给蒲公英的孩子们去完成,“会结合学校的艺术课程进行设计,相信他们一定会带来更多美好的创作。”

等待蒲公英的孩子去完成的空白短墙(BY 五子)

对话:美育如何浸润校园?

龚瑜(乡村儿童美育网络发起机构&执委会代表、北京新艺动社会工作发展中心联合创始人&理事长,以下简称“龚”)

秦颖(蒲公英中学执行校长,以下简称“秦”)

裴广蕊(蒲公英中学美术老师,以下简称“裴”)

鲍晓红(蒲公英中学数学老师,以下简称“鲍”)

李牧凌(蒲公英中学英语老师,以下简称“李”)

龚:蒲公英得到过很多志愿者的支持,叶蕾蕾老师算是参与时间最长的人之一了吧!你们觉得这份长期的支持相比短期的关注,会有什么不同的价值?

秦:关于叶老师作为一位长期志愿者对学校的影响,我想可以归纳成两个词。第一个是“传承”,叶老师从蒲公英建校开始,就一直在做“从环境到心灵”, 这种长期的合作,是因为大家在理念上非常契合和相互认可。这么多年以来,无论是从过去一起走过来的教龄比较长的老师(在座的几位老师都是),还是刚入职的新老师,都始终传承这样的理念。第二个是“深化”,叶老师这样的长期志愿者,一直陪伴着蒲公英的成长,并在学校的整个发展当中,不断地去深化它的内涵。叶老师对学校的持续支持,也是蒲公英一路前行的坚定力量,作为我们老师来讲,会觉得有这样的志愿者能够长期支持学校的成长,是对蒲公英的一种肯定,同样也是对我们从事教书育人这份职业的特别肯定。

裴:叶老师就像我们的家人,她对我们的影响是持续不断的。正是这种长期的支持,让我们对艺术的认知和理解,也会跟随她持续的行动而不断变化,这也是一种浸润的力量,是一直在不断推进和内化的过程。

鲍:如果说短期志愿者可能会带来一个点的光,叶老师带来的光更加有持久性,同时也具有传递性。叶老师在学校所做的环境改造工程,让每个学生都能积极地参与其中,让他们亲身感受到从最开始的不可能到真的变成现实,也会让他们相信“一切皆有可能”。叶老师带领我们创作的马赛克镶嵌画,这种“从破碎中创造美”的精神是能让学生们明白,只要你努力去创造,去拼接,就会变得美丽,会让生活有力量。

蒲公英的师生们庆祝西墙工程“合围”

龚:结合教育部最近提出的“美育浸润校园”计划,浸润其实是全方位的,除了艺术老师之外,叶老师的这份“从环境到心灵”的长期支持,对其他学科教师的教学工作产生了什么影响?

李:叶老师让我们明白,你得爱你的学生,跟学生相处的时候,他们有问题的时候,遇到这也读不懂,那也读不懂的时候,我们在心里面更多的要有一份耐心。我会经常跟学生说“不怕问的多,就怕你不问。”学生就会在我的课堂上是很放松的状态,老师不会随意批评他们。在叶老师的工作坊学习时,还有我们大家参与各种校园环境改造工程的过程当中,从来不会想“我没有美术基础,就不能参与”,每个人都有机会,都可以做得很好,叶老师会把大家夸得可自信了,我们也能感受到这种夸是发自她内心的,这也让我们学会,要去看到别人身上的闪光点,这点同样可以用到课堂上,与学生们之间的关系也会越来越好。

秦:非常赞同李老师说的,叶老师每次和大家一起做工作坊,对大家都是非常鼓励的,这点和我们的教学理念也是息息相关的,我们经常鼓励老师要用赏识的目光去看待学生。和叶老师这样的前辈在一起工作,会很有安全感。作为老师也一样,我们在课堂上如何去创设一个非常安全的,能够静下心来去创作的环境,对学生的成长学习都是非常重要的。

另外,叶老师的艺术共创理念,也给我们打开了很好的视角,通过共创合作,大家在一起互相学习、取长补短、共同成长,叶老师以前在一个讲座当中曾经说过“要给他人一道光”,她确实做到了。我们每个人想起叶老师,都会感觉很亲切,会给我们带来特别强的力量,她身上具备的品格值得我们所有的老师和学生去学习。

鲍:叶老师很神奇的地方在于,她会将每一次创作中的每位参与者都变成主角,特别是会让学生们成为核心。这让我在数学课的教学上也会有所借鉴。

比如,在每个章节结束需要给学生们做总结的时候,我就会让学生分小组对课程内容进行小结,让学生自己对学过的知识进行分组讨论后,再各自给出大概的框架,然后会把这个框架镶在黑板上。我会让他们将这个框架进行分块,每个人去把这一小块在这一章里边的内容进行完善,就像叶老师的镶嵌画一样。这个时候,所有的主动权就交给学生,我就观看学生怎么去酝酿去组合去填充,最后也会让每组学生都能到讲台上分享。我觉得这样的课完全是以学生为中心,他们要去设计,去讨论“怎么弄,怎么分享,谁来分享,分享什么……”,我的学生也都比较喜欢这样的课型,一般这样的课程都是两个课时,大约会有80到90分钟。

其实我们平时的上课也差不多,我们的教学理念就是跟叶老师的共创是一样的,叶老师带我们创作时都只是说一下大概怎么做,更多的细节和具体的执行,都是孩子们来做的,老师要做到的是“点睛”,我们在课堂上也是通过提问的方式让学生发散思维,再收回来让他们思考。

龚:你们感受到在共创的艺术活动中,叶老师扮演了什么角色,做了什么?

秦:我觉得她聚合了更多人的能量吧!包括在老校区,将一位学生的想法变成了“彩虹楼”,后来在新校区,我们也依然很想有彩虹,但没有地方画彩虹,就将教学楼的玻璃都变成了彩色的玻璃。叶老师就是能够将大家的想法变成现实,给大家带来一种价值感,就是每个人都能在这个共创的过程当中,找到自己的那份价值。

裴:叶老师是灵魂人物,她能将大家的能量都调动起来,并在最后有很重要的把关作用,我们也很需要有像叶老师这样的角色做这样的判断。就像西墙马赛克镶嵌这个作品,虽然有设计稿,但经过马赛克的拼贴到最后作品的完成,其实是有未知性的,它没有固定的模板,就需要叶老师来告诉我们什么时候可以收尾,什么样的状态代表可以完工,这种能力还不是技法上的,叶老师自己会说这是一种“炼金术”,而没有炼金术的过程,这个作品可能就没有艺术的高度。